Immer mit der Ruhe

Was Stiftungen vom Lehnsrecht lernen können.

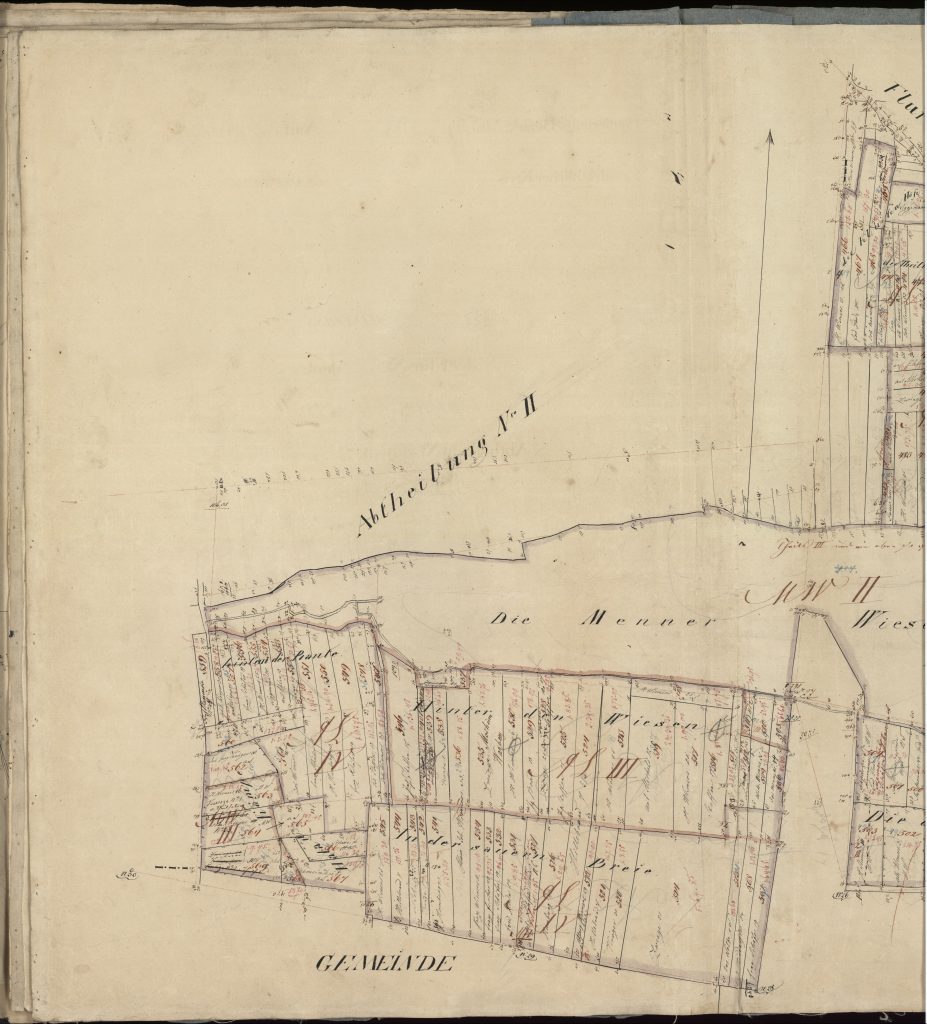

Eigentlich sollte es um die Geschichte meiner Familie gehen, die, das geht auch aus den Kirchenbüchern in dem kleinen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, hervor, zu den größeren Bauern gehörte. Ende des 18. Jahrhunderts bewirtschafteten wir immerhin 25 Hektar sehr fruchtbaren Landes, ein wenig als Eigentum, den größeren Rest wohl gepachtete Äcker, die das in der nähe von Höxter gelegene Kloster Corvey als Lehen vergeben hatte und die meine Familie als Pächter nutzen „durfte“.

Seit der Beschäftigung ist mein Interesse für das Lehnsrecht geweckt. Obwohl ich alles andere als ein Experte bin, weiß ich mittlerweile, dass sich täuscht, wer glaubt, dass Eigentums- und Besitzformen im Mittelalter primitiver als heute waren. Das Lehnsrecht etwa war ein effizientes Instrument, mit dem mehr oder minder Mächtige sich die Gunst und (militärische) Unterstützung ihrer Umwelt sichern konnten. Es war zugleich ein hochentwickeltes Forschungs- und Lehrgebiet mit einer mehrere hundert Jahre alten Geschichte, die die meisten bürgerlichen Rechtsordnungen bis heute nicht aufweisen können. Erst mit der Säkularisation, der Enteignung der Kirchen und Klöster zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, sank der Stern des Lehnrechtes.

Ich frage mich seit dieser „Recherche“: Was wäre eigentlich, wenn es in unserer modernen kapitalistisch geprägten Gesellschaft neben dem profitgetriebenen Eigentum eine Art Lehnsrecht gäbe, eine Besitzform, in der nicht die kurzfristige Verwertung eines Kapitalvorschusses im Vordergrund steht?

Ideal wäre es, wenn sich der grundsätzliche Nutzen einer alternativen Eigentumsform aus der wachsenden Bedeutung der Nachhaltigkeit ergäbe. Es beklagen viele, zurecht, dass der Kapitalismus des 21. Jahrhunderts eine zu kurze Perspektive hat. Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Gibt es eine Eigentums- und Verfügungsform über Sachen und Rechte, die dem kurzfristigen Verwertungsdruck des Kapitals etwas Längerfristiges entgegensetzen kann?

Die Antwort scheint mir eindeutig: Ja, der Profitstachel im Kapitalismus war und ist zweifelsohne ein starker Impetus für die technische und produktive Entwicklung der Gesellschaft. Aber wenn wir uns nur von kurzfristigen Kalkülen leiten lassen, fehlt eine Perspektive für Nachhaltigkeit, für die Schonung von Ressourcen und für die Kraft, die der Kreislaufwirtschaft Raum und Zeit verschafft. Diese Ziele brauchen eine langfristig strategisch orientierte Herangehensweise. Analysten, so heißt es, hätten einen Analyse-Horizont, der selten mehr als drei Jahre überschreite.

Deswegen brauchen wir – Stiftungen: Stiftungen sind nicht Teil von Kreditketten, die Zinsen, Renten, Pachten und Dividenden benötigen, um Zinsen, Renten, Pachten und Dividenden zahlen zu können. Das Stiftungsvermögen ist die Frucht wirtschaftlichen Handelns in der Vergangenheit; Eigenkapital, pures Eigenkapital. Schon deswegen haben Stiftungen weniger Druck, mehr Zeit und mehr Freiheit. Stiftungen gehen nicht insolvent, wenn sie ein paar Jahre mal keine Rendite generieren. Sie können wertmäßig viel stärker schwanken als „Renditezwangs-Kapital“, ohne existenzgefährdet zu sein. Sie eignen sich deswegen als Träger längerfristiger Interessen neben dem deutlich kurzfristiger orientiertem zinsfinanzierten Kapital. Stiftungen wären vermutlich die idealen Eigentümer für Unternehmen etwa aus dem Pharmabereich, in dem es keine Interessenskonflikte zwischen der Gesundheit und der kurzfristigen Verwertung geben sollte. Vielleicht sollten sich Stiftungen auch insbesondere im Rüstungsbereich engagieren.

Dass Stiftungen als Eigentümer einen langfristig auch im kapitalistischen Sinne sehr guten Einfluss haben können, sieht man in Deutschland seit langem, etwa an der Entwicklung von VW (als heute größter Autobauer der Welt) im Verhältnis zu (den kaum noch existenten) Opel und Ford. Auch die Geschichte von Bosch belegt, dass Stiftungen als Eigentümer offenbar langfristig besonders erfolgreich sein können.

Das Beste ist: So viel müsste nicht geändert werden, um Stiftungen auf den richtigen Platz in der gesamtgesellschaftlichen Kapitalfraktion zu lotsen und damit deren beste Wirkung hervor zu kitzeln. Die im vergangenen Jahr zum großen Teil in Kraft getretene Stiftungsreform geht in die richtige Richtung. Im Kern brauchen die Stiftungen nur (noch) mehr Freiheiten bei der Anlage, insbesondere sollten Sie Ihr Vermögen nicht wie Fonds aufsplittern müssen, sie sollten auch rechtlich sicher konzentriert unternehmerisch tätig sein dürfen, konsequenterweise sollten sie nicht unter aufsichtsrechtlichen Druck geraten, wenn ein paar Jahre mal Buchverluste bei der Anlage und dem Vermögen entstehen. Stiftungen werden heute immer noch zu sehr als Resultat eines Unfalls gesehen, nämlich einer verunglückten Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie nach dem Motto: „Wenn es schon mit den Kindern nicht geklappt hat, dann sollte das Kapital wenigstens gemeinnützig eingesetzt werden.“ Ja, es stimmt, Stiftungen sind formal Anleger mit unendlichem Anlagehorizont, aber eben nur formal. Faktisch hat der Gesetzgeber sie so ausgestaltet, dass sie am besten Finanzierungslöcher stopfen und sich dabei aufbrauchen. Nur so ist auch die Fokussierung auf die Anleihe als das stiftungstypische sichere Anlagemodul zu verstehen. Die Anleihe ist gut darin, Zahlungsströme zu gewährleisten. Vor den Folgen echter ökonomischer Katastrophen wie tiefer Wirtschaftskrisen, Kriege oder hyperinflationärer Phasen kann die Anleihe dagegen nicht schützen.

So gesehen ist der Gesetzgeber mit der Stiftungsreform zwar in die richtige Richtung gegangen, das Potenzial der Stiftungen im Zusammenhang mit einer Wirtschaft, die tiefgreifend umgestaltet werden muss, ist allerdings bestenfalls schemenhaft sichtbar geworden. Bis Stiftungen wirklich die Träger nachhaltiger Wirtschaftsformen – vergleichbar mit der mit der Bedeutung des Lehnsrechtes für den Feudalismus, sein könnten, wird es noch viel Überzeugungskraft brauchen.